禁片之王,官宣退圈

来源:独立鱼电影 人气:2743 更新:2023-10-21 14:16:37

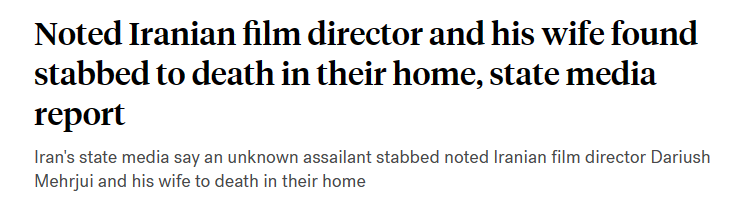

前两天,影坛传来一则令人震惊的消息。

伊朗导演达里乌什·梅赫尔朱伊(Dariush Mehrjui),在家中遭刺身亡。

他与妻子颈上,皆有刀伤。

众所周知,电影人在伊朗属于高危行业。

作品被禁是常态,牢狱之灾如便餐。

被迫害甚至暗杀,也有一个又一个真实案例。

而达里乌什导演,则更为特殊。

一是因为,他是现代伊朗电影的奠基人,堪称伊朗电影「国师」。

这不仅意味着,其作品的先河地位。

同样暗示着,他比其他电影人都早早尝遍其中悲惧与酸楚。

二是,达里乌什导演生命终结的消息,宛若一口洪钟的肃吟。

无意间与最近的一些内娱电影事件,共谱成令人无言的对照曲。

鱼叔越看,心情越复杂。

出于缅怀也出于悲痛,有些话不吐不快。

若要总结达里乌什导演的一生,八个字足矣。

一生被禁,一生抗争。

去年,他还在为了影片放映许可证问题疾呼。

直接在社交媒体发表了「杀了我」演说。

彼时82岁的他,手里拿着一份文件。

声音因愤怒而嘶哑,怒斥不合理的规定:

「这是我最新电影《小调》的放映许可证。

这不是牛奶也不是肉,你却说它过期了。

你给我签发了放映许可证,为什么要食言?

在获得我的权利之前,我不会放弃......

尊敬的文化部长,请听我说。

我再也无法忍受了。我要反抗。

可以杀了我,对我为所欲为,毁了我,但我要我的权利。」

这段视频迅速发酵,在伊朗电影界掀起浪潮。

不断有导演和组织出声支持,为其为己皆不平。

称这条视频,才是一部「最苦涩的伊朗电影」。

而回溯这位传奇导演的从业生涯,抗争之路从未休止。

1965年,达里乌什从美国结束电影学习后回国。

那时的伊朗电影,还是一片废土。

不管是歌舞升平的低俗娱乐,还是宗教神话的狂欢,都离现实太远。

导演有意尝试现实主义本土化叙事,还拿到了伊朗文化部的资金扶持。

于是,电影《奶牛》应运而生。

但,片子拍出来之后,「他们却怕了」。

怕的,是什么呢?

电影聚焦于伊朗一个小村庄里的奇人怪事。

主角哈桑对一头怀孕的母牛呵护备至,钟爱有加。

他是哈桑唯一的财产,也是他的精神源泉。

但哈桑有日外出,母牛却离奇死去。

村民们为其着想,隐藏母牛死讯。

归来后的哈桑却因悲伤过度,行为日渐怪异。

在牛棚长居、食草、疯跑,俨然化身那头已死的母牛。

村民想要帮助哈桑,却愈发将其逼至疯狂。

回过神来,已经真将哈桑当成了畜生,举起了鞭子。

哈桑也最终发出了一声痛苦至极的啼吟。

从山坡翻身而下,选择自杀。

导演的哲学储备,让片子处处充满信息量爆炸的符号隐喻。

村边虎视眈眈的强盗,村里备受欺凌的傻子。

善良与愚恶并存的村民,以及疯魔自杀的哈桑。

可借此思考人与人群,甚至是伊朗社会的缩影。

表达方式已然如此隐晦,谁知电影仍遭未播先禁,长达一年半。

只因一个相当荒谬的罪名:

片中的村庄如此破败,是在丑化伊朗。

不幸中的万幸是,此片被偷运出国。

在没有字幕的情况下,仍在威尼斯电影节大放异彩。

至今,这部电影都被影评人称为伊朗电影史上「最佳国产电影」。

为像阿巴斯(《樱桃的滋味》)、马吉迪(《小鞋子》)这样的世界级伊朗导演探索前路。

六年前问鼎奥斯卡的伊朗电影《推销员》,便是导演法哈蒂受《奶牛》启发而创作出来的。

但很快,1979年伊朗革命中电影人遭到清算。

256家电影院中超过180家被狂热教徒捣毁。

《奶牛》与达里乌什,都成了被攻伐、威胁甚至起诉的对象。

导演只得举家逃亡法国,但悲剧并未结束。

去年,田壮壮导演在《我与电影的关系》采访中曾有一番感慨。

对于「没有结果的结果」,他只能表示惆怅无奈。

相比之下,达里乌什导演的怒火显得更为炽烈。

是天生无畏?

其实,他也曾尝试过无奈地妥协。

刚回国时,达里乌什想以好莱坞商业片为切入口打开市场。

还拍摄了一部模仿007系列电影的《33号钻石》。

但可想而知,效果惨淡。

《奶牛》遭禁事件之后,他也曾身心俱疲。

「想拍一部没有问题的电影」,从而转向喜剧。

但就像他厌倦美国强调技术的电影教育,而转去学习哲学一样。

妥协违背本心,注定无法长久。

1973年,他开始拍摄以伊朗黑市非法血液交易为内容的电影《循环》。

这确实又是一部忠于现实,却「抹黑伊朗」的电影。

甚至单看情节,都宛若伊朗版《我不是药神》。

少年阿里带着奄奄一息的父亲来到德黑兰求医。

却因为没钱看病,只能在黑市献血来筹得医药费。

为了更赚到更多的钱,阿里开始为黑市医生当托儿。

他摒弃道德,无视传染隐患,带着其他穷苦人来卖血。

讽刺的是,父亲终究因为来不及救治去世。

何去何从,阿里需要重新选择。

该片在国际各大电影节同样收获颇丰。

在伊朗,也得到了文化部赞助。

有趣的是,导演一边拍摄揭露黑暗现实的电影。

一边又接拍了三部关于安全健康献血的纪录短片,供伊朗献血中心宣传使用。

不知是否是为了电影顺利上映所做的努力。

但结果仍是,《循环》被禁映了三年有余。

一声叹息。

绥靖的另一边,是未停止过的抗争。

《奶牛》事件后,新作拍摄又受到阻力,达里乌什被逼召开公开发布会。

以职业生涯为赌注,争取作品的公平待遇。

官方回应确实软化,然而现实依旧没有改变。

这让去年的「杀了我」演说,更像已至暮年的创作者不堪再忍的泣血悲号。

刺杀事件发生不久之前,导演的妻子Vahideh Mohammadifar还在社交网站收到死亡威胁。

10月14日,83岁的达里乌什和54岁的妻子死于家中。

目前,警方逮捕了10名可疑人士,真凶和动机尚未公布。

达里乌什导演的离开,是伊朗电影人现状的极端体现。

无数的创作者,仍在刀尖上起舞。

去年,性别暴力题材的《圣蛛》在戛纳大放异彩。

然而,电影在伊朗遭禁映的同时,女主角扎拉·阿米尔·阿布拉希米也被指参演反伊朗、反宗教的作品而遭到极端组织追杀。

导演拍摄时一度被捕。

甚至整个剧组,都收到死亡威胁。

出现在达里乌什追悼会上的导演贾法·帕纳西,也曾因拍摄女性看球的作品《越位》被「制裁」。

六年牢狱,二十年禁止触影。

也不能接受国内外媒体访问,不得离开伊朗。

电影人对现实议题的关注,也成了救赎与重压的双重十字架。

政教合一的国度,反扑也是双倍的。

然而即便如此,伊朗电影人似乎全然不知过刚易折的中庸之道,一贯强者挥刀向更强。

他们的反抗投射在近年影响力逐渐攀升的伊朗电影中,以及对现实议题和自由的追寻中。

互相成就,生生不息。

正如达里乌什导演这般,年过耄耋仍笔耕不辍。

他为之呼喊的遗憾之作《小调》,讲述的亦是为了自由学习音乐的女儿,与父亲的对抗。

曾经,中国电影也诞生了许多现实主义力作。

可惜的是,如今现实主义被娱乐化扁平化之后,摇身一变成了流量密码。

连「删减」都成了新的营销手段,用来给作品的不足免责。

强者挥刀不必向更强,只需向观众。

说你看不懂,说你不体谅。

一边说观众水平低,一边却又指望观众自己脑补完整剧情。

对比之下,心情复杂。

达里乌什导演生前曾接受采访,被问及伊朗革命中,大量电影院被关闭。

如此极端封闭的环境里,电影又如何影响人。

「优秀的作品能带来新的生命经验,继而影响个人意识,而艺术同时又会随着个人汇聚成的普遍意识而发展。不止艺术电影,小说、戏剧、绘画、音乐都如是。」

或许换言之,一部部有骨气的作品,才铸就了伊朗电影人令人惊叹的意志。

即便封闭,即便匮乏,也能如阿巴斯所言,伊朗电影用缺席完成在场。

实体影院被毁灭,挡不住电影流芳。

烧光《红楼梦》纸本,梦也不会真的消亡。

正如肉体离开,只要电影还在。

人间的战役,未必就是输了。

热门资讯

- 悲痛!网红“涛哥”去世,死因曝光获百辆豪车送殡,赵本...

- 善恶终有报,这一次张译的话终于应验了,将“众星”底裤...

- 景甜新浪大楼亮相,圆脸大眼睛“富贵花十足”,生图也白...

- 无知还是有意为之?霍尊直播唱禁歌!

- “偶练”毕雯珺、“创1”李子璇,那些错过成团的练习生还好...

- 王俊凯,刘雨昕,王鹤棣,王子异,任泉

- 68岁张国立疑定居法国!紧抱娇妻现身高档餐厅,生活质...

- 《奔跑吧9》再次迎来家属助阵,郑恺老婆加盟,全员整蛊...

- 张雨绮:这个情路悲苦的女人,终于“解脱”了

- 王思聪又结新欢?与才17岁的姚心怡去米其林,一身穿搭...

- 曾志伟重返TVB连升三级,荣升行政委员会成员,与高层同...

- 何炅谢娜再合体乘风姐姐与好6团合跳《你好,星期六》主...

- 《法证先锋5》宣传活动买粉丝造势?TVB:不是事实

- Angelebaby翻译成中文是什么?Baby在跑男上就已给出了...

- 无视节目组规则,《极挑》后期人员这一手操作,在打导...

- 中国好声音:两轮战队赛之后,哪些学员有望成为总决赛...

- 也评电影《满江红》:解锁“九连环”般故事背后的家国情怀

- 18年后再看袁茵,才看懂她当年为何会离开侯耀文,转身...

- 王俊凯与天王同台,粉丝:这是要开启宇宙级演唱会吗?

- 又一部生猛韩片诞生,被打出9.5分,轻松夺下票房冠军!