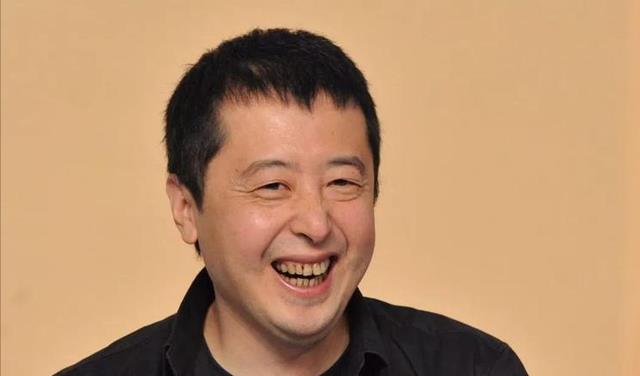

贾樟柯影片的理论素养,促进纪录片的发展,还有了新的可能性探索

来源:熊猫哥哥说电竞 人气:54473 更新:2023-01-07 13:57:58

贾樟柯导演在其访谈中经常谈到优秀的导演和作品对其产生的影响,他还谈到北京电影学院“苏联式”电影剧本写作对其产生的影响,这种剧本具有很强的可读性。较强的文字功底和理论学习共同促进了贾樟柯的纪录片。

贾樟柯与电影的结缘是在许西观看了陈凯歌的《黄土地》,这是他考北京电影学院的动力,但他真正的是从组成青年实验电影小组开始的。

贾樟柯多次对顾峥和王宏伟发起拍电影的邀请,一次观摩会后,他说:“不能让这帮人搞了,咱得弄点实在的东西,得发言,得拍东西了”,这个念头很快就得到了王宏伟的回应。

他们当时想了“大生产”、“前进”等词,但最后还是决定了以“青年”、“实验”、“电影”三个词来命名他们的小组,青年是因为他们是一群有冲动的年轻人,“实验”是他们要填补荧幕世界的另一面,电影是他们自我表达、和世界对话的方式。

青年实验电影小组第一个拍摄的就是纪录片,该纪录片由贾樟柯导演,顾峥副导演,王宏伟制片,朱炯摄影的。

1994年5月26日他们拍下了《有一天,在北京》,影片是一个初次尝试,他们将摄影机对准天安门广场上的人,没有故事,就是一次发现和纪录,但该片为后来的《小山回家》做了准备。

此外,青年实验电影小组还拍摄了《嘟嘟》,并与北京师范大学第二届大学生电影节和香港独立短片节结缘,后因毕业等客观原因小组解散。但青年实验电影小组的成立无疑是贾樟柯的一次宣言,决定了他要拍什么样的电影。

“新纪录运动”的萌芽是1991年6月,著名纪录片导演时间创办了中国“第一个”纪录片群体——“结构·浪潮·青年·电影实验小组”。

1991年12月,该小组在北京广播学院组织了“北京新纪录片研讨会”,会上放映了吴文光的《流浪北京》、《天安门》和康建宁的《沙与海》,并展开了相应讨论,该会议对段锦川、蒋樾、温普林等纪录片导演都意义非凡。

贾樟柯的青年实验电影小组与时间的“结构·浪潮·青年·电影实验小组”在词汇和语义上的大量重叠绝非偶然,二者都体现出新的青年对电影艺术进行实验的挑战。

贾樟柯的影像还受到以特吕弗、戈达尔为代表的法国新浪潮电影运动的影响,在对贾樟柯的资料整理和收集中,我发现贾樟柯、赵涛与“新浪潮电影之母”阿涅斯·瓦尔达有良好的私交,阿涅斯·瓦尔达也是一位极具实验意识的导演,她的《脸庞·村庄》便是对摄影机、艺术、纪录片身份的审视。

我在研究中提出了一个问题:贾樟柯与新纪录运动是否存在关联?提出问题的原因是新纪录运动发生是在上世纪90年代的北京,90年代是其发展的辉煌时期,而这一时期贾樟柯正好在北京求学,在时间和地点上可能存在关联。

此外,在中国导演的代际划分中,贾樟柯被归类为第六代导演,同为第六代导演的张元是新纪录运动的重要发起者之一,贾樟柯的影像风格与第六代在整体上具有相同点。

我认为贾樟柯与新纪录运动之间存在“独立精神”的共性,第六代导演的作品很多被称为“地下电影”,“地下电影”概念也被归类到中国的实验电影中。

新纪录运动源于对电视节目的新样态的有益探索,是对官方和民间、体制内和体制外、主流意识形态和独立意识形态、自上而下和自下而上、国家话语和个人话语等观念的一次大讨论。

当然王迟学者已经指出不应该将这些观点假设为绝对的二元对立关系,其实在吕新雨老师的论述中也不是绝对的矛盾面,而是大体上呈现出这个特征,可见,新纪录运动的风格与第六代导演作品呈现出的独立精神是一致的,贾樟柯也并非例外。

我还未找到资料证明二者之间确有关联,但90年代确实是纪录片发展的重要时间段,在此期间贾樟柯懵懂的学生作品也刚好体现出一种实验意识。

贾樟柯导演在北京电影学院文学系主修电影理论,这一时期的学习为他后来的打下了扎实的基础。他在访谈中也多次提及意大利新现实主义、布列松等对他产生的重要影响。

他在系统学习了苏联蒙太奇学派和巴赞、克拉考尔的现实主义理论之后,才明白哪种理论更适合自己的电影,如我提到的,他的实验意识的彰显绝不是对传统的推翻,而是对新的可能性的探索。

对于新的可能性的探索,我针对格里尔逊的纪录片理论进行论述。

格里尔逊在《纪录片的首要原则》一文对纪录片应当符合的原则进行的论述中,我们能够发现其对纪录片这一概念的定义和范围界定是具有包容性、开放性和发展性的,契合了事物总是在不断发展的事实和定论。

他首先表明“纪录片这个名词言不及义,不过,让它沿用下去吧”。

我理解为,言不及义是因为纪录片首先包含把一切摄自自然素材的影片都归入纪录片的范畴,这是纪录片首要遵循的原则,但从格里尔逊的论述中,我们又能看到“所以,我建议,对低层次范围的影片稍加评述之后,纪录片这个称谓,只留给高层次范畴的影片使用”。

这样一种对纪录片进行更深层意义上的区分,可见,纪录片囊括的内容和形式十分宽泛,但更应该提炼为在内容和形式上对影片主题或思想作出深刻阐述的一类影片,它们或许更能代表纪录片作为一种艺术,如何体现它自身独特的语言表达,以及其身上肩负的艺术使命。

格里尔逊的纪录电影在强调真人真事、天生的演员和自然场景之上,更注重影片要具有思想和精神上的深度,在形式上的探索要在遵循这一前提下进行,在自然素材的基础上对电影时间、空间和运动的创造性的处理是关键所在。

其次,他始终认为纪录片应该囊括更多内容和形式上的摸索:“我想,我们应该意识到,还有别的戏剧形式,或者,更确切地说,还有别的影片形式,不只是他所选择的那种形式”,“这最终的创造意图,有多种方法可供使用”。

这种包容性对贾樟柯纪录片进行界定有深刻意义,贾樟柯纪录片难以归类的困惑归结于他自由的纪录片观念,在这种自由的观念支配下他不断进行着各种实验。

热门资讯

- 悲痛!网红“涛哥”去世,死因曝光获百辆豪车送殡,赵本...

- 善恶终有报,这一次张译的话终于应验了,将“众星”底裤...

- 景甜新浪大楼亮相,圆脸大眼睛“富贵花十足”,生图也白...

- 无知还是有意为之?霍尊直播唱禁歌!

- “偶练”毕雯珺、“创1”李子璇,那些错过成团的练习生还好...

- 王俊凯,刘雨昕,王鹤棣,王子异,任泉

- 68岁张国立疑定居法国!紧抱娇妻现身高档餐厅,生活质...

- 《奔跑吧9》再次迎来家属助阵,郑恺老婆加盟,全员整蛊...

- 张雨绮:这个情路悲苦的女人,终于“解脱”了

- 王思聪又结新欢?与才17岁的姚心怡去米其林,一身穿搭...

- 曾志伟重返TVB连升三级,荣升行政委员会成员,与高层同...

- 何炅谢娜再合体乘风姐姐与好6团合跳《你好,星期六》主...

- 《法证先锋5》宣传活动买粉丝造势?TVB:不是事实

- Angelebaby翻译成中文是什么?Baby在跑男上就已给出了...

- 无视节目组规则,《极挑》后期人员这一手操作,在打导...

- 中国好声音:两轮战队赛之后,哪些学员有望成为总决赛...

- 也评电影《满江红》:解锁“九连环”般故事背后的家国情怀

- 18年后再看袁茵,才看懂她当年为何会离开侯耀文,转身...

- 王俊凯与天王同台,粉丝:这是要开启宇宙级演唱会吗?

- 又一部生猛韩片诞生,被打出9.5分,轻松夺下票房冠军!