不顾真伪地“狂欢”,是新裤子一直在坚持的事儿

来源:清新娱乐小故事 人气:49298 更新:2022-05-03 07:08:12

原以为乐队老大哥新裤子,会在漫长的风格重复中走向圈子的暗处。没想到,成员庞宽的一场行为艺术直播,硬是把自己过渡到艺术圈。

面对全国300万观众,拉屎、睡觉、刷手机、做核酸……一场没有预谋的7+7隔离,开始成真。完美再现了被疫情隔离在家的上海人民生活。

没想到,《楚门的世界》在2022魔幻之年重现,并毫无意外地沦为网友们的电子宠物。大家闲着没事儿,就想看看庞宽在干嘛。

火急火燎时,对着镜头脱裤子拉屎。

既然是被安置在美术馆的行为艺术,争议的声音自然不会停:

“好多人做过好多次了,这种过时行为干嘛要这么反复做啊?”

“根本够不上艺术,这种无聊的行为,甚至不值得我多看一眼。”

争议声此起彼伏,观众不会明白,不顾真伪地“狂欢”,是新裤子一直在坚持的事儿。

01

新裤子的故事很长。

彭磊和庞宽这对难兄难弟,一起经历了无聊贫穷又充满希望的少年时代。和上世纪80年代那群北京孩子一样,他们也是看着《编辑部的故事》《我爱我家》这样的京味情景喜剧长大的。

能打岔、爱逗闷子的个性早已刻在骨子里,也潜藏在日后的创作中。

1992年,两人一起上了北京工艺美术学校。性子里打小就混不吝的自卑感占据主场,一听这摇滚乐宣扬的就是反叛,得,玩上了。

虽然连吉他有几根弦都弄不明白,但大家并没有多高的艺术追求,只要旁边有酒有姑娘,噪就对了。

庞宽总说自己女人缘欠佳,可一旦跟对方关系熟了,他就开始嘴欠,总想调侃人家。关系越熟,损得越狠,他曾自嘲:“我是不招人待见的人,一天到晚欠了吧唧。”

他当年很瘦,下半身常年卡着一条皮裤,要多紧有多紧。粉丝一来二去,跟他混熟了,便给赐了个极妙的外号:庞窄。

寒假没事时候,彭磊带着岳程扎堆在庞宽家里练习。听说当时最流行重金属音乐,他们就跟风玩儿重金属。

手里揣着把木吉他,啥也不会。三人急了:甭管行不行吧,这个风头咱们得跟上。

于是他们在木吉他上安了一块压电磁片,接在一台录音机上,再把录音机的喇叭捅破,这样就能出现失真吉他的声音。就这样,新裤子乐队的故事开始了。

乐队是有了,可怎么才能被大家伙看见,做出不一样的摇滚乐,还得好好琢磨。当年的北京什么都没有,年轻人渴望文化,却连一张正版CD也买不起。

日子过得苦闷,彭磊就带着大家伙一起留长发。因为不爱洗头,头发稍微长一点就分叉了,到了高中毕业也没留出重金属乐手那种到屁股沟的长发,这件事现在想起来,都觉得是留了遗憾。

虽说软性条件不够,可摇滚乐的天赋倒是有的。单就庞宽一人,就能把巅峰期的黑豹乐队MV拍得“土味”十足,完全不见窦唯的仙气儿;

大概率是受了汪峰的影响,那阵子的北京摇滚,唱什么都得带着苦味儿才算正宗。可彭磊和庞宽实在演不出这苦味儿,反而“太欢乐”而被导演放弃。好像多么严肃的事情,庞宽都能分分钟解构掉。

新裤子运气不错,一次在北京服装学院演出时,被乐队圈子里小有名气的摩登天空看中,和沈黎晖签了约。

其实新裤子起初可不叫新裤子,庞宽当时很艺术,非常了解disco和新浪潮,并给乐队起了一个包豪斯式的名字——金属车间的形体师傅。

人家一听说这名儿,都以为他们要玩重金属,其实他们想玩非主流。录完专辑最后板上钉钉时,“新裤子”这名字才诞生。

没别的,就希望自己乐队的名字能轻松一点,时髦一点,也容易被记住。

02

虽说签约了公司,可条件依然特艰苦。

排练地点安排在北京服装学院的一个防空洞里。处于汛期的北京老下雨,防空洞里的水都没过脚面了,里头一盏灯都没有,脚边通着电的吉他和音箱,随时都能要了他们的命。

那时候庞宽喜欢学校的一个女生,有一次,他开心地邀请这个女生来防空洞看乐队排练,但她来过后,就再也不搭理庞宽了。

沈黎晖也来防空洞看排练,他看完挺高兴,正式决定给乐队录《我们的时代》这首歌。等到这首歌正式发行的时候,已经是1997年了。

歌曲问世,跟沉了底似的。一连几年,新裤子几乎接不到什么活动。

演出没人看,都是乐队演给乐队互相看。年轻人有太多的能量,也用不到正经地方,

后来庞宽回忆说:“现在可以摸个手机一天就过了,可那时候每个夜晚都很难熬,没有姑娘,没钱出去喝酒。”

一群人聚在潮湿、黑灯瞎火的LiveHouse里,短暂的归属感和孤独感瞬间被躁动的鼓点填满。

没人看得上这支名叫“新裤子”的乐队。几个人躲在角落里也不跟人聊天,弄得大家都误以为这是乐队气质。但其实他们自己也不知道要和人聊什么。找不到人约会,连搭话的勇气也没有。

那段时间,乐队加上看演出的人不过一二百人,看起来很神秘。某种意义上,他们创造了一种文化,让人觉得自己非常与众不同。彭磊似乎有点明白了,当年的朋克文化就是这么开始的。

也就是那会儿,鼓手尚笑决定离开乐队,为心爱的姑娘去了日本。一去就是八年。剩下彭磊和庞宽两兄弟背靠背,回到现实的沉寂中。大家都在忙着和音乐无关的事情。那个朋克时代过去了。

用彭磊的话说:很空虚。

一直到千禧年,公司基本上耗得快要关门大吉,那会儿彩铃大火了一阵,沈黎晖硬是逼着他们埋头写彩铃,彭磊哪里肯干,和庞宽在家憋了几年研究合成器,并且坚信手里憋的是大招。

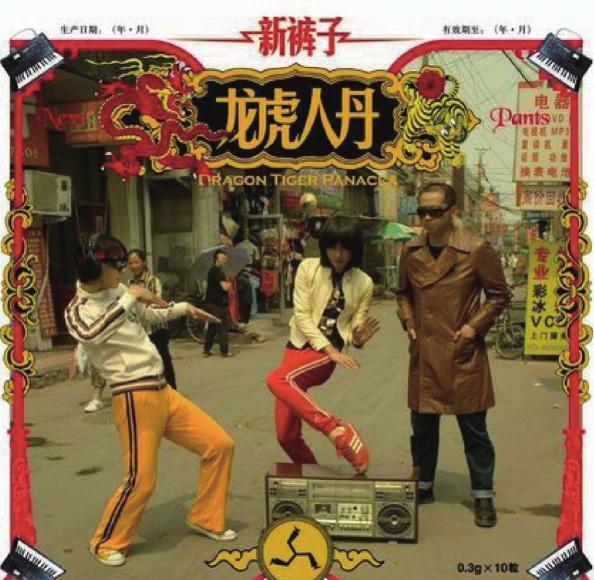

几个月后,第二张专辑《龙虎人丹》,他们穿着八十年代风格的衣服,Disco时代来临了。

庞宽一度认为乐队“发达了”。歌迷的信几麻袋几麻袋地收,在巡演之前没到过这么多地方。每一个城市都特别陌生,可城市里的年轻人都那么与众不同,人人都有自己的个性等着表达。

那张专辑是他们卖得最好的一张专辑,只不过大家依然没什么收入。命运弄人,等到要出第三张专辑时,全国闹起了“非典”,老百姓如临大敌,摩登天空也基本快完蛋了。

员工跑了一个又一个,歌词本没人校对,制作人名单也全是错的。成员们原本对它的期待高得不得了,连MV都拍了半年时间。虽然后来的反响还不错,但很快也被人遗忘了。

那一年,摩登就只剩一个员工。那个人想要辞职,就跟沈黎晖说:“你给我100块钱,我要买车票回家。”可是沈黎晖说:“我只剩50块钱了。”

涌动的时间同样预示着残酷的分离。进来没多久的鼓手刘葆离开了乐队,他觉得乐队背叛了最初的朋克精神,成为一支“娘娘腔”的同性恋乐队。

新鼓手Hayato便是在这时出现的。彭磊第一次见Hayato时,觉得他黑黑小小的,像从印度逃难过来的。他脸上长满了火疙瘩,应该有一年没有和女孩约会过了。

“他穿了一身优衣库的衣服,好像每天都在吃711的味精饭,看起来惨透了。但他的鼓声响起的时候,像卖火柴的小女孩划亮了一根赶走贫寒饥饿的幻觉火柴,整个房间亮了起来。”

在音乐市场处境艰难的那几年,他们挺过来了。

后来乐队大火,自然不缺出国巡演的机会。2011年,乐队被邀请上美国最大的音乐节Coachella。他们满怀希望地去,想说把中国文化传播一下,却发现来的全都是中国留学生,没一个白人。

台上的彭磊一直在说蹩脚的英语,底下就喊:“别tm说了,说中文,快演吧!”,一场演完,集体喊“牛逼”。

虽说这一趟新裤子意识到自己在华人圈子里挺受欢迎,可回来以后还是受了刺激,觉得中国音乐跟人家欧美音乐还是差得挺远。几个人动手写了《SexDrugsInternet》,发誓一定要玩彻底的时髦。

野心没能如愿,演出时往台上一站,观众并不买账。音乐走在时代前面太多,无人懂也是没辙,大家算是死了这条心,准备再往回拉一拉。

没多久,庞宽和彭磊都当了爸爸,彭磊每天看孩子、操持家务,特别愁。

《没有理想的人不伤心》便是在这个环境下写成的,没想到大受欢迎,在时代舞台上挺身而出。

我不要在失败孤独中死去

我不要一直活在地下里

物质的骗局

匆匆的蚂蚁

没有文化的人不伤心

他不会伤心

他也会伤心

伤心

没有理想的人不伤心新裤子-生命因你而火热

从摇滚、朋克到迪斯科,乐队的风格换了一波又一波。期间动摇过几次,大家因为意见相左没少吵架。到最后发现,音乐形式还是外在的,真正让人感动的还是你在音乐里表达的自己的情感。

乐队成员经历了几度更替,直到变成了我们今天看到的队形:彭磊、庞宽、赵梦和Hayato。

四个人往那儿一站,土潮土潮的。观众每次见着他们,熟得就像回娘家。

当年的新裤子并没有想到,自己会在多年后,实实在在地影响了一代年轻人。

03

后来的事情大家都知道了。

要说为什么参加《乐队的夏天》这档综艺,彭磊最初表示自己是看不上的:“我们一开始觉得这个节目特别差,因为这些乐队平均岁数都在35岁以上,你让他们这些中年人来干什么,来丢人吗?”

几首歌下来,新裤子从中年危机又唱回了少年心气,挺好。可没比几场,台上的庞宽首先崩了,眼泪鼻涕一起呈自由落体。年纪虽大,但该焦虑也得焦虑。

这么多年,乐队风里雨里走过来,相比台上的年轻人,他们确实有资格说两句。可刚说了个开头,自己就先伤心了:大家都老了。

在彭磊的眼里,那些优秀乐队的生活并没有太大的改观,只能留下一声嗟叹:“好的乐队特别多,但境遇好的乐队不多。”

节目临近收官,大张伟上台唱了首朋克。二十年前,他所在的花儿还是支朋克乐队,与新裤子一样参与了“北京新声”运动。二十年后,世事变迁。

彭磊在现场看完大张伟的表演,依旧改不了嘴欠的毛病,张口就说:大张伟已经疯了,这么多年没有进步。

大张伟嘴也没闲着:我进步好多年了,你没赶上。

台上台下,相忘江湖。

如今再看,新裤子走过的20多年音乐生涯,和庞宽最近这场行为艺术一样,如同一场事先张扬的“苦修”,无需赋予意义,也能在生活的裂缝中,向下扎根。

热门资讯

- 悲痛!网红“涛哥”去世,死因曝光获百辆豪车送殡,赵本...

- 善恶终有报,这一次张译的话终于应验了,将“众星”底裤...

- 景甜新浪大楼亮相,圆脸大眼睛“富贵花十足”,生图也白...

- 无知还是有意为之?霍尊直播唱禁歌!

- “偶练”毕雯珺、“创1”李子璇,那些错过成团的练习生还好...

- 王俊凯,刘雨昕,王鹤棣,王子异,任泉

- 68岁张国立疑定居法国!紧抱娇妻现身高档餐厅,生活质...

- 《奔跑吧9》再次迎来家属助阵,郑恺老婆加盟,全员整蛊...

- 张雨绮:这个情路悲苦的女人,终于“解脱”了

- 王思聪又结新欢?与才17岁的姚心怡去米其林,一身穿搭...

- 曾志伟重返TVB连升三级,荣升行政委员会成员,与高层同...

- 何炅谢娜再合体乘风姐姐与好6团合跳《你好,星期六》主...

- 《法证先锋5》宣传活动买粉丝造势?TVB:不是事实

- Angelebaby翻译成中文是什么?Baby在跑男上就已给出了...

- 无视节目组规则,《极挑》后期人员这一手操作,在打导...

- 中国好声音:两轮战队赛之后,哪些学员有望成为总决赛...

- 也评电影《满江红》:解锁“九连环”般故事背后的家国情怀

- 18年后再看袁茵,才看懂她当年为何会离开侯耀文,转身...

- 王俊凯与天王同台,粉丝:这是要开启宇宙级演唱会吗?

- 又一部生猛韩片诞生,被打出9.5分,轻松夺下票房冠军!